貨物自動車運送事業法や関係法令の改正に伴い、2025年4月より貨物軽自動車運送事業における安全対策が強化されました。この法改正は、ドライバーを雇用する運送会社だけでなく個人の軽貨物ドライバーにも大きな影響があり、決して無視できないものだと言えます。

本記事では、軽貨物事業者に新たに選任の義務が発生した貨物軽自動車安全管理者制度を中心に、今回の法改正の概要を解説していきます。法改正に伴って軽貨物事業者、ドライバーが実施すべきこともご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

目次

そもそも貨物軽自動車安全管理者とは

軽貨物運送業における安全対策の強化を目的とした今回の法改正により、各事業者には「貨物軽自動車安全管理者」と呼ばれる責任者を最低1人選任する義務が新たに発生しました。

貨物軽自動車安全管理者はドライバーが道路交通法を守り、交通事故を防止できるよう努める役割を担います。後ほど詳しく紹介しますが、業務記録を作成する、専用の講習を受講するといった安全対策の実施が求められます。

【貨物軽自動車安全管理者】法改正の背景

貨物自動車運送事業法および関係法令が改正された背景として挙げられるのは、以下の2点です。

- 労働環境の悪化

- 軽貨物ドライバーによる事故件数の増加

労働環境の悪化

運送業界では慢性的な人手不足が大きな問題となっています。特に軽貨物運送業では、EC事業の拡大による宅配需要の増加も影響し、こうした傾向は特に顕著です。

ドライバー不足に悩まされる運送会社の中には、軽貨物ドライバーに膨大な量の案件数を割り当て、過酷な稼働スケジュールを強いるところも多いです。長時間稼働に伴い疲労が蓄積すると集中力が低下し、交通事故の発生リスクが高まってしまいます。

こうした業界全体の課題に伴って安全対策の重要性が叫ばれていることは、法改正の大きなきっかけの1つです。

軽貨物ドライバーによる事故件数の増加

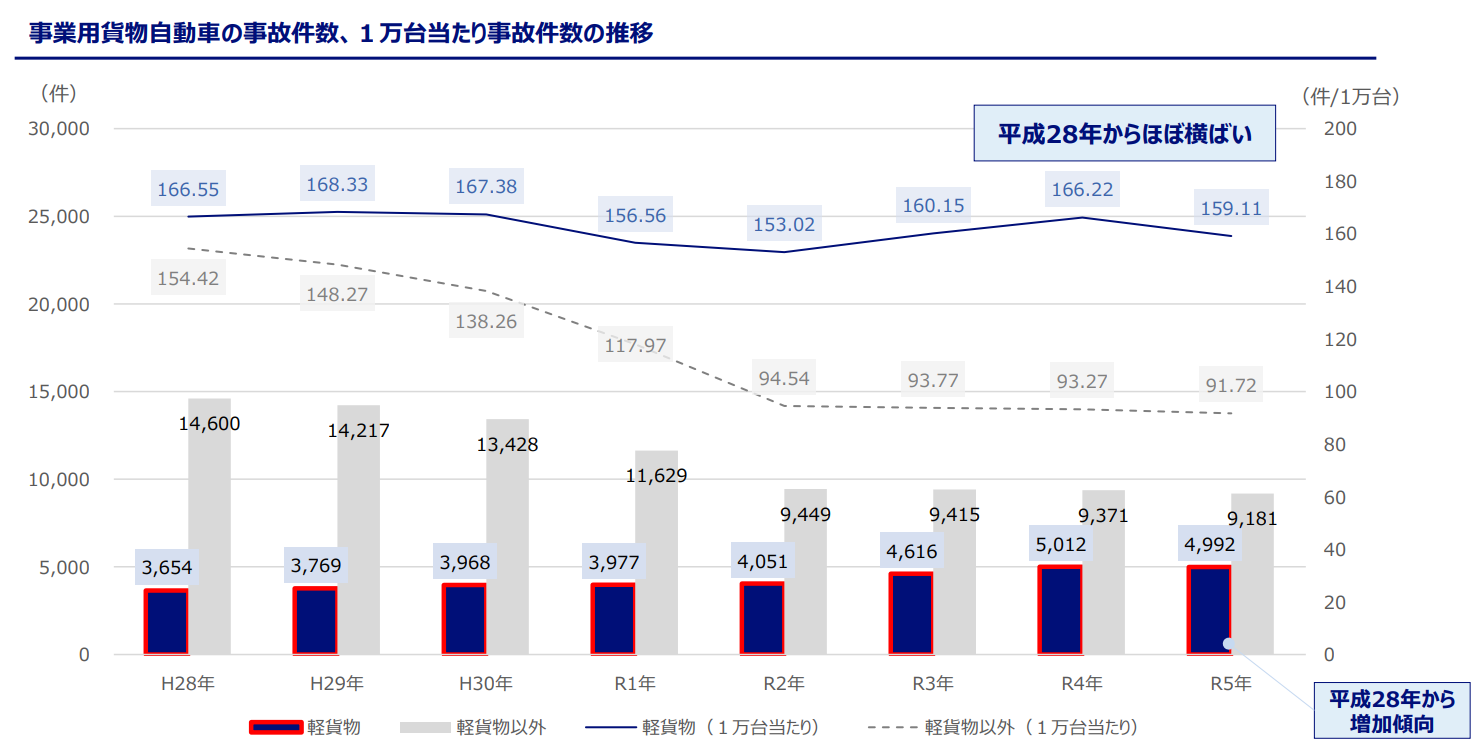

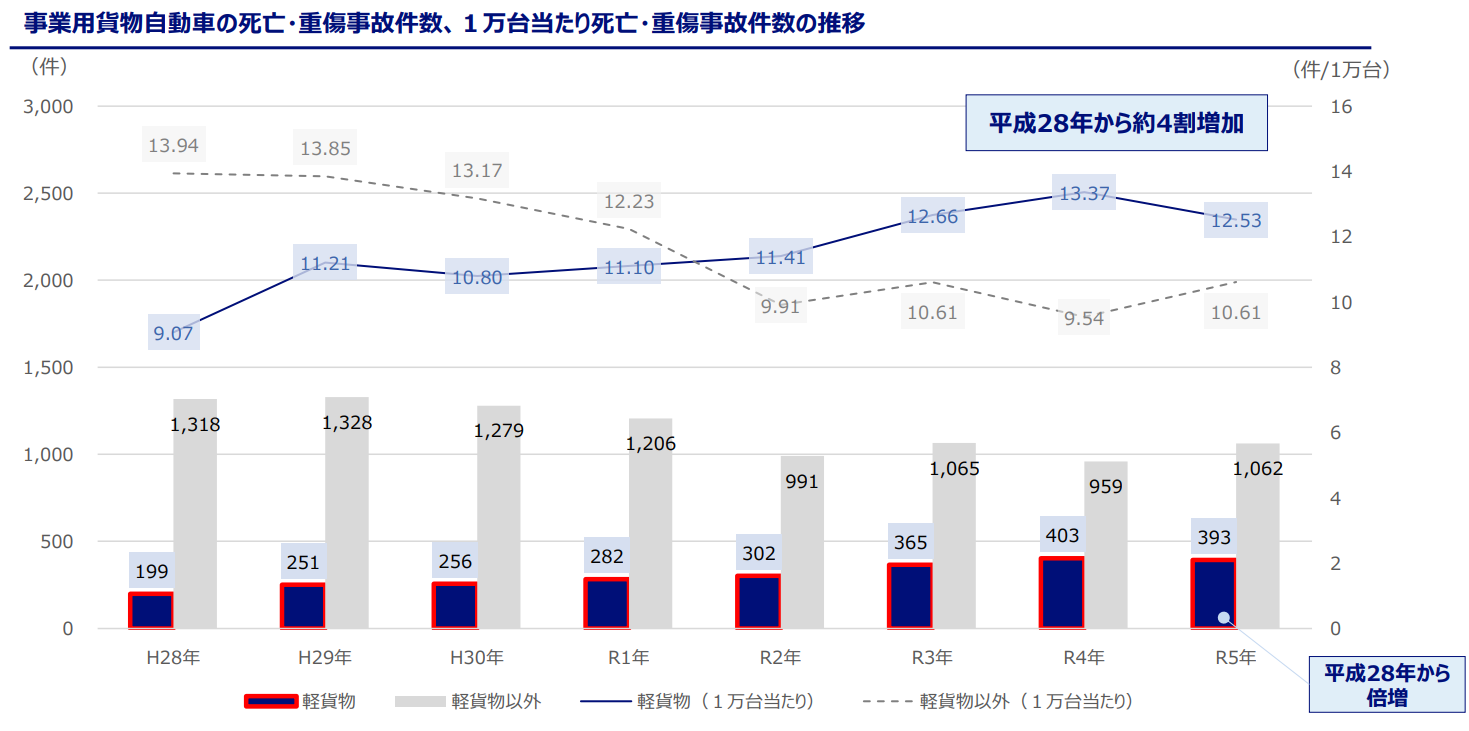

昨今、軽貨物ドライバーによる事故件数は増加傾向にあります。2016年から2023年にかけて、事業用の軽貨物自動車による交通事故は年々増えており、死亡・重傷事故はほぼ倍増しています。

引用元:貨物軽自動車運送事業における安全規制について|国土交通省

この背景に挙げられるのは、先述したような労働環境の悪化、そして軽貨物ドライバーの運転マナーの悪さです。

もちろん、正しい運転マナーを心掛けて業務にあたる方も多くいます。しかし、普通自動車免許があれば誰でも事業を始められるということもあり、安全運転への意識が不足しているドライバーも少なくありません。

交通事故の発生件数を減らすというのも、安全対策を強化する大きな狙いの1つです。

法改正により事業者に義務付けられた安全対策

法改正に伴い、軽貨物運送業を営む事業者には以下の安全対策の実施が義務付けられました。

- 貨物軽自動車安全管理者の選任・講習受講

- 業務記録の作成・保存

- 事故記録の作成・保存

- 国土交通大臣への事故報告

- 特定の運転者への指導・監督及び適性診断

貨物軽自動車安全管理者の選任・講習受講

軽貨物運送業を営む際には、営業所ごとに最低1名の貨物軽自動車安全管理者を選び、運輸支局などを通じて以下の項目を国土交通省に届け出る必要があります。

- 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称

- 貨物軽自動車安全管理者の氏名および生年月日

- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月および講習修了年月日

貨物軽自動車安全管理者として選任するのは、選任日前の2年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した方であることが必須です。講習では主に道路交通法のような法令について、また事故防止や運行管理業務について学習します。

選任日前の2年以内という条件を踏まえると、既に軽貨物事業を営んでいる場合、法改正が施行されるまでに講習の受講が間に合わないケースも考えられるでしょう。

そうした可能性を考慮して、既に事業を営んでいる場合に限り、安全管理者の選任には法改正の施行後2年の猶予期間が設けられています。

業務記録の作成・保存

軽貨物事業者は行った業務に関して以下の項目を記録し、1年間保存しておく必要があります。

- ドライバーの氏名

- 車両番号(ナンバープレート等)

- 業務の開始・終了および休憩の日時・地点

- 業務中に従事した距離

- 主な経過地点

こうした業務記録、日報の作成を怠ると行政指導や罰則の対象になってしまう可能性もあるため、欠かさず実施しましょう。

事故記録の作成・保存

ドライバーが事故を起こしたり巻き込まれたりしてしまった場合、事業者は以下の項目を詳細に記載した記録を作成し、3年間保存しておかなければなりません。

- 乗務員等の指名

- 事故の発生日時

- 事故の発生場所

- 事故の概要

- 事故の原因

- 再発防止対策

業務記録と同様、作成や保存を怠っていると、事業の運営に不備があるとして行政指導の対象となり得ます。業務の進め方や体制に関して、事故に繋がる問題点を見つけて改善していくためにも、こうした情報はしっかりと記録しておきましょう。

国土交通大臣への事故報告

死傷者が発生するような重大な事故の場合は、事故記録の作成や保存に加え、以下の項目に関する国土交通大臣への報告義務も発生します。事故の発生日から30日以内に、運輸支局を通じて所定の様式で報告しなければなりません。

- 自動車の使用者の氏名または名称

- 事故の発生日時

- 事故の発生場所

- 当時の状況

- 当時の処置

- 事故の原因

- 再発防止対策

さらに、2名以上の死者が出るような重大事故に関しては、発生から24時間以内に運輸支局などに速報する必要があります。

特定の運転者への指導・監督及び適性診断

- 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)

- 高齢者(65歳以上の者)

- 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者

軽貨物事業者は上記のような特定の運転者に対して個別に指導や監督を行い、適性診断を受講させなければなりません。適性診断は国土交通大臣に認定された自動車学校や、自動車事故対策機構(NASVA)の支部などで受講することが可能です。

ドライバーへの指導や適性診断の受診に関しても、安全管理者の選任と同様に既存の事業者には猶予期間が設けられています。法改正が施行されてから3年、つまり2028年3月31日までに実施が完了していれば問題ないとされています。

個人事業主の軽貨物ドライバーの場合はどうなる?

個人事業主として1人で稼働する軽貨物ドライバーも安全対策を徹底しなければならないことに変わりはなく、今回の法改正の対象となる「軽貨物事業者」です。

個人事業主の場合、安全対策を行う軽貨物事業者と、新たに選任が義務化された貨物軽自動車安全管理者を兼任するケースが一般的です。ただし、配偶者や家族を従業員として安全管理者に選任することもできます。

以前に引き続き実施が必要な軽貨物事業者の安全対策

今回の法改正以前から、軽貨物事業者には以下のような対策が義務化されていました。本章をきっかけに、今までの安全対策を見直してみてください。

- 点呼

- ドライバーの稼働時間の遵守

- 運転者への指導・監督

点呼

軽貨物事業者はドライバーに対して稼働前後に点呼を行い、以下のような項目について安全を確認しなければなりません。

| 確認事項 | 確認方法 | タイミング |

|---|---|---|

| 運転者の酒気帯びの有無 | アルコール検知器・目視で確認 | 稼働前・後 |

| 運転者の疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 | 体温・血圧・顔色・呼気の臭い・声の調子を確認 | 稼働前 |

| 業務に係る事業用自動車・道路および運行の状況 | 気になる点の有無を確認 | 稼働後 |

| 車両の日常点検の実施またはその確認 | エンジンルーム内・ライト・タイヤ・運転席周りを目視で確認 | 稼働前 |

点呼の内容は点呼記録簿に書き留めておき、1年間保存しておきます。稼働前の点呼で運転者や配送車に何らかの異常が発見された場合、当然そのまま運行を続けることは禁止されています。

稼働時間の遵守

記事の前半でもお伝えしましたが、無理な長時間稼働は交通事故のリスクを大きく高める要因の1つです。軽貨物事業者には以下の基準を元に、ドライバーに十分な休憩や休息を取ってもらう義務があります。

| 年間の拘束時間 | 3,300時間以内 |

|---|---|

| 月間の拘束時間 | 284時間以内 |

| 1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間・14時間を超えるのは週2回までが目安) |

| 1日の休息時間 | 継続11時間以上(最低9時間を下回らない) |

| 運転時間 | 2日平均:1日9時間以内 2週平均:1週44時間以内 |

| 連続運転時間 | 最大4時間以内 |

運転者への指導

今回の法改正に伴い、軽貨物事業者はドライバーとしての稼働を始める前の高齢者や初任運転者などに対し、個別での指導や監督を行う必要があるとお伝えしました。

加えて、既に稼働しているドライバーに対しても、年1回以上の指導や監督を行わなければなりません。

- 実施日・場所

- 内容

- 指導を実施した者

- 指導を受けた者

上記のような情報を記録して3年間保存しておくことも求められます。

安全管理者制度をきっかけに安全運転の意識を高めよう

2025年4月から施行される新しい制度により、軽貨物ドライバーもより一層安全対策を重視して業務にあたらなければならなくなりました。

今回お伝えした対策を網羅的に実施することは、法律を守ることだけでなく、安全対策を徹底しているドライバーとして荷主からの信頼度の向上にも繋がる可能性が高いです。

今回の法改正をきっかけに自身の運転を改めて見直し、新たに義務化された対策を通して安全運転への意識を高めてみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

軽カモツネット編集部

軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。